Kognitive Schulden: Warum falsche KI-Nutzung dem Lernen schadet

Eine Neurostudie aus dem Jahr 2025 am MIT enthüllt alarmierende Erkenntnisse über die Auswirkungen von KI-assistiertem Schreiben auf das Gehirn von Lernenden. Die Ergebnisse haben direkte Auswirkungen auf die Vorbereitung zur Gymiprüfung im Kanton Zürich und zeigen, warum der verantwortungsvolle Umgang mit KI-Tools entscheidend für den langfristigen Lernerfolg ist.

Die Studie: Ihr Gehirn unter ChatGPT-Einfluss

Forscherinnen und Forscher untersuchten 54 Teilnehmende über vier Monate hinweg mittels Elektroenzephalografie (EEG), um die neuronalen Aktivitäten beim Essay-Schreiben zu messen. Die Teilnehmenden wurden in drei Gruppen eingeteilt: LLM-Nutzer (ChatGPT), Suchmaschinen-Nutzer und eine “Brain-only”-Gruppe ohne digitale Hilfsmittel.

Die Ergebnisse sind eindeutig und besorgniserregend für alle, die sich Gedanken über die Zukunft des Lernens machen.

Kognitive Schulden: Wenn das Gehirn verlernt zu denken

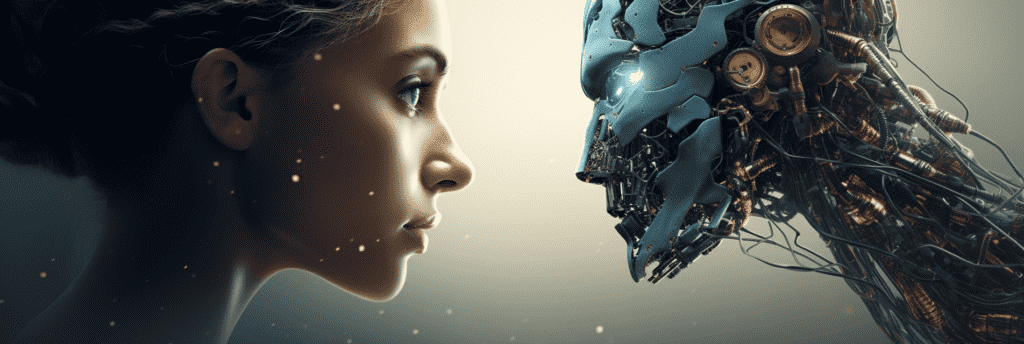

Der zentrale Begriff der Studie ist “Cognitive Debt” – kognitive Schulden. Ähnlich wie bei finanziellen Schulden entstehen auch beim Lernen Verbindlichkeiten, wenn kurzfristige Vorteile langfristige Nachteile verursachen.

Die neuronalen Befunde

Brain-only-Gruppe:

Teilnehmende ohne KI-Unterstützung zeigten die stärkste und am weitesten verteilte Gehirnkonnektivität. Ihre neuronalen Netzwerke arbeiteten intensiv und vernetzt.

LLM-Gruppe:

Schülerinnen und Schüler, die ChatGPT nutzten, wiesen die schwächste Gehirnkonnektivität auf. Ihre kognitiven Aktivitäten reduzierten sich proportional zur Nutzung externer Tools.

Suchmaschinen-Gruppe:

Diese lag zwischen den beiden anderen Gruppen und zeigte moderate kognitive Aktivierung.

Der Wechsel-Schock

Besonders aufschlussreich war Session 4: LLM-Nutzer, die plötzlich ohne KI arbeiten mussten, zeigten reduzierte Alpha- und Beta-Konnektivität – ein Zeichen für Unterforderung und mangelnde kognitive Aktivierung. Sie hatten verlernt, eigenständig zu denken.

Auswirkungen auf die Gymiprüfung 2025

Diese Erkenntnisse haben direkte Konsequenzen für Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Zentrale Aufnahmeprüfung (ZAP) vorbereiten:

Aufsatzprüfung in Gefahr

Die Gymiprüfung erfordert eigenständiges Denken, strukturierte Argumentation und kreative Problemlösung – alles Fähigkeiten, die bei übermässiger KI-Nutzung verkümmern können. Schülerinnen und Schüler, die sich zu stark auf ChatGPT verlassen, könnten in der Prüfungssituation ohne KI-Hilfe versagen.

Langfristige Lerndefizite

Die Studie zeigt, dass die negativen Effekte nicht nur kurzfristig auftreten. Über vier Monate hinweg entwickelten LLM-Nutzer konsistent schwächere kognitive Fähigkeiten. Für die gymnasiale Laufbahn bedeutet dies eine potenzielle Benachteiligung beim kritischen Denken und bei der eigenständigen Wissensproduktion.

Verlust der Autorschaft

Besonders alarmierend: LLM-Nutzer berichteten über das geringste Gefühl der Autorschaft für ihre eigenen Texte. Sie konnten sogar ihre eigenen Arbeiten nicht zuverlässig zitieren. Diese Entfremdung vom eigenen Denkprozess ist für die Entwicklung einer akademischen Identität verheerend.

Der GoGymi-Ansatz: KI als Lernbegleiter, nicht Ersatz

Bei GoGymi haben wir diese Problematik früh erkannt und unsere Lernplattform entsprechend entwickelt. Unser Ansatz unterscheidet sich fundamental von passiver KI-Nutzung im klassischen Sinn von ChatGPT:

Strukturierte Denkförderung

Unser KI-Tutor gibt nicht einfach die Lösung, sondern führt Schülerinnen und Schüler durch den Denkprozess. Er stellt Rückfragen, fordert Begründungen und regt zur kritischen Reflexion an. Dadurch bleiben die neuronalen Netzwerke aktiv und entwickeln sich weiter.

Transparente Lernwege

Jeder Schritt im Lernprozess wird dokumentiert und nachvollziehbar gemacht. Schülerinnen und Schüler verstehen nicht nur das “Was”, sondern auch das “Wie” und “Warum” ihrer Denkprozesse.

Autorschaft bewahren

Unsere Aufsatzkorrektur unterstützt die eigene Stimme der Lernenden, anstatt sie zu ersetzen. Das System gibt konstruktives Feedback zur Verbesserung, ohne den kreativen Prozess zu übernehmen.

Praktische Empfehlungen für Eltern und Lehrpersonen

Erkennungszeichen problematischer KI-Nutzung

- Passive Konsumhaltung: Wenn Kinder KI hauptsächlich für fertige Lösungen nutzen, anstatt für Verständnisfragen.

- Abhängigkeitsmuster: Unfähigkeit, ohne KI-Hilfe zu arbeiten oder grundlegende Aufgaben zu lösen.

- Qualitätsverlust: Nachlassende Originalität und kritisches Denken in eigenen Arbeiten.

Förderung gesunder KI-Nutzung

Regel der aktiven Beteiligung: KI sollte als sokrativer Diskussionspartner genutzt werden, nicht als Antwortgeber.

Verständniskontrolle: Regelmässige Überprüfung, ob Kinder erklären können, was sie gelernt haben.

KI-freie Phasen: Bewusste Zeiten ohne technische Hilfsmittel einbauen, um eigenständiges Denken zu trainieren.

Die fünf Säulen verantwortlicher KI-Bildung

Basierend auf den Studienergebnissen kristallisieren sich fünf Prinzipien für den sinnvollen KI-Einsatz heraus:

1. Kognitive Aktivierung vor Convenience

KI-Tools sollten das Denken anregen, nicht ersetzen. Jede Interaktion muss die neuronale Aktivität fördern.

2. Schrittweise Führung statt fertige Lösungen

Anstatt Antworten zu liefern, sollte KI durch strukturierte Fragen zum eigenen Erkenntnisgewinn führen.

3. Metakognitive Reflexion

Lernende müssen regelmässig über ihre Denkprozesse reflektieren und verstehen, wie sie zu Lösungen gelangen. Hierbei empfiehlt sich ein Lerntagebuch zu führen.

4. Autorschaft bewahren

Die eigene Stimme und Kreativität müssen geschützt und gefördert werden, auch bei KI-Unterstützung.

5. Ausgewogene Tool-Nutzung

Eine gesunde Mischung aus KI-gestütztem und traditionellem Lernen verhindert kognitive Abhängigkeiten.

GoGymi in der Praxis: Ein Fallbeispiel

Michael, ein 13-jähriger Schüler aus Adliswil, berichtet über seine Erfahrungen: “Früher habe ich ChatGPT einfach nach Lösungen gefragt. Mit GoGymi muss ich selbst denken. Der KI-Tutor fragt mich immer ‘Warum denkst du das?’ oder ‘Was wäre, wenn…?’ Das ist anstrengender, aber ich verstehe viel besser und kann es auch ohne Computer erklären.”

Seine Mutter ergänzt: “Anfangs war Michael frustriert, weil GoGymi nicht einfach die Antworten gibt. Aber seine Noten haben sich verbessert, und vor allem kann er seine Gedanken viel besser strukturieren.”

Ausblick: Die KI-Generation erfolgreich begleiten

Die Studie zeigt nicht, dass KI schlecht ist – sie zeigt, dass der Umgang damit entscheidend ist. Kinder, die heute heranwachsen, werden ihr ganzes Leben mit KI arbeiten. Die Frage ist nicht, ob sie KI nutzen sollen, sondern wie sie das tun, ohne ihre kognitiven Fähigkeiten zu verlieren.

Drei Zukunftsszenarien

Szenario 1 – Kognitive Abhängigkeit: Übermässige KI-Nutzung führt zu einer Generation, die nicht mehr eigenständig denken kann.

Szenario 2 – KI-Abstinenz: Völliger Verzicht auf KI benachteiligt Lernende gegenüber der technologischen Realität.

Szenario 3 – Synergetische Partnerschaft: Durchdachte KI-Integration verstärkt menschliche Fähigkeiten, ohne sie zu ersetzen.

GoGymi verfolgt das dritte Szenario und entwickelt Tools, die aus KI einen echten Lernpartner machen.

Fazit: Verantwortung für die nächste Generation

Die Forschungsergebnisse sind ein Weckruf für alle, die mit der Bildung junger Menschen betraut sind. Kognitive Schulden sind real und haben messbare neurologische Auswirkungen. Aber sie sind vermeidbar.

Bei GoGymi haben wir eine Plattform entwickelt, die die Vorteile von KI nutzt, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen mit KI, aber sie lernen auch, ohne sie auszukommen.

Die Gymiprüfung ist nur der erste Schritt in eine Zukunft, in der kritisches Denken, Kreativität und eigenständige Problemlösung entscheidend bleiben werden. Sorgen wir dafür, dass unsere Kinder diese Fähigkeiten nicht an Maschinen abgeben, sondern sie durch intelligente Technologie verstärken.

Quellen:

- “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task” (arXiv:2506.08872, 2025)

- GoGymi Nutzungsstatistiken und Lernfortschritte 2024/2025

- Eigene Beobachtungen aus über 60 Partnerschulen im Kanton Zürich

Antworten