Gymnasium-Eintritt in der Schweiz: Was der Bildungsbericht 2023 über Erfolg und Scheitern verrät

Der Schweizer Bildungsbericht 2023 liefert aufschlussreiche Daten darüber, welche Faktoren beim Eintritt ins Gymnasium und für den anschließenden Erfolg entscheidend sind. Für Eltern im Kanton Zürich, die ihre Kinder optimal auf die Gymiprüfung vorbereiten möchten, ergeben sich daraus wichtige Erkenntnisse.

Die zentrale Erkenntnis: Leistung beim Eintritt bestimmt den Erfolg

Die Forschung zeigt eindeutig: Je tiefer die durchschnittlichen PISA-Punkte beim Eintritt ins Gymnasium, desto höher die Erfolgsquote später. Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant und hat weitreichende Konsequenzen für die Vorbereitung auf die Gymiprüfung.

Konkret bedeutet dies: Schülerinnen und Schüler, die mit einem soliden Kompetenzfundament ins Gymnasium eintreten, haben deutlich bessere Chancen, das Gymnasium erfolgreich abzuschließen. Umgekehrt führen niedrigere Eintrittkompetenzen zu höheren Repetitions- und Abbruchquoten.

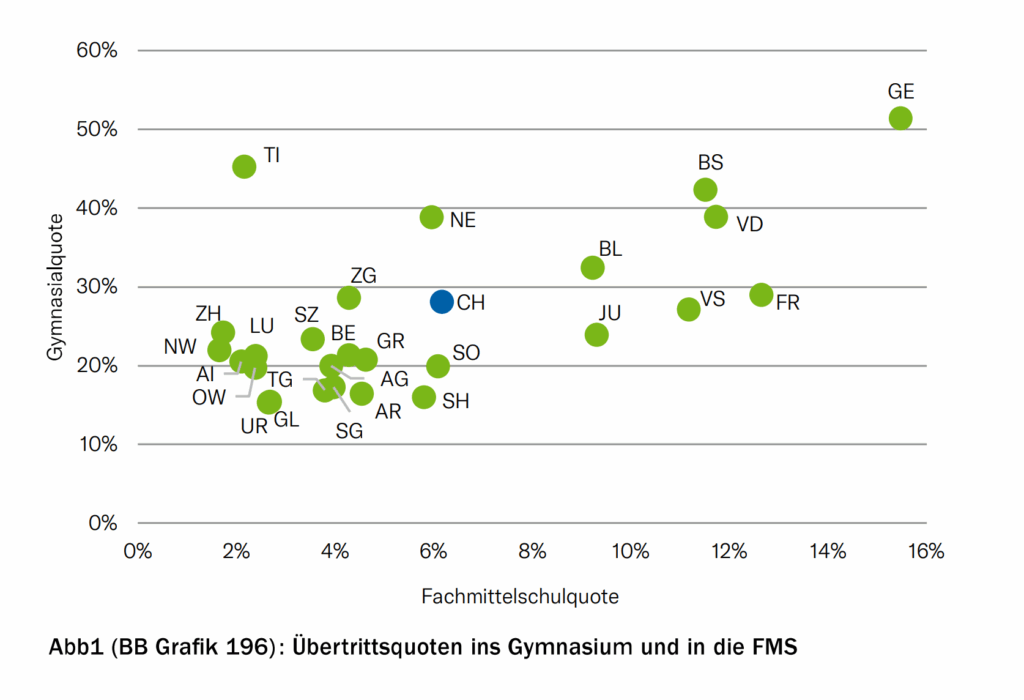

Kantonale Unterschiede: Zürich im Schweizer Vergleich

Der Bildungsbericht dokumentiert erhebliche kantonale Unterschiede bei den Gymnasialquoten. Während in einigen Kantonen nur 15 Prozent der Schüler ins Gymnasium übertreten, sind es in anderen über 30 Prozent.

Eine bemerkenswerte Beobachtung: Kantone mit höheren Maturitätsquoten weisen im Durchschnitt tiefere PISA-Leistungen ihrer Gymnasiasten auf. Dies deutet darauf hin, dass in Kantonen mit großzügigeren Zulassungskriterien auch leistungsschwächere Schüler ins Gymnasium gelangen, was sich später in höheren Abbruchquoten niederschlägt.

Der Kanton Zürich liegt mit seiner Gymnasialquote im mittleren Bereich. Die Analyse zeigt jedoch, dass auch hier die Streuung der Leistungen beim Eintritt erheblich ist.

Die Verteilung macht den Unterschied

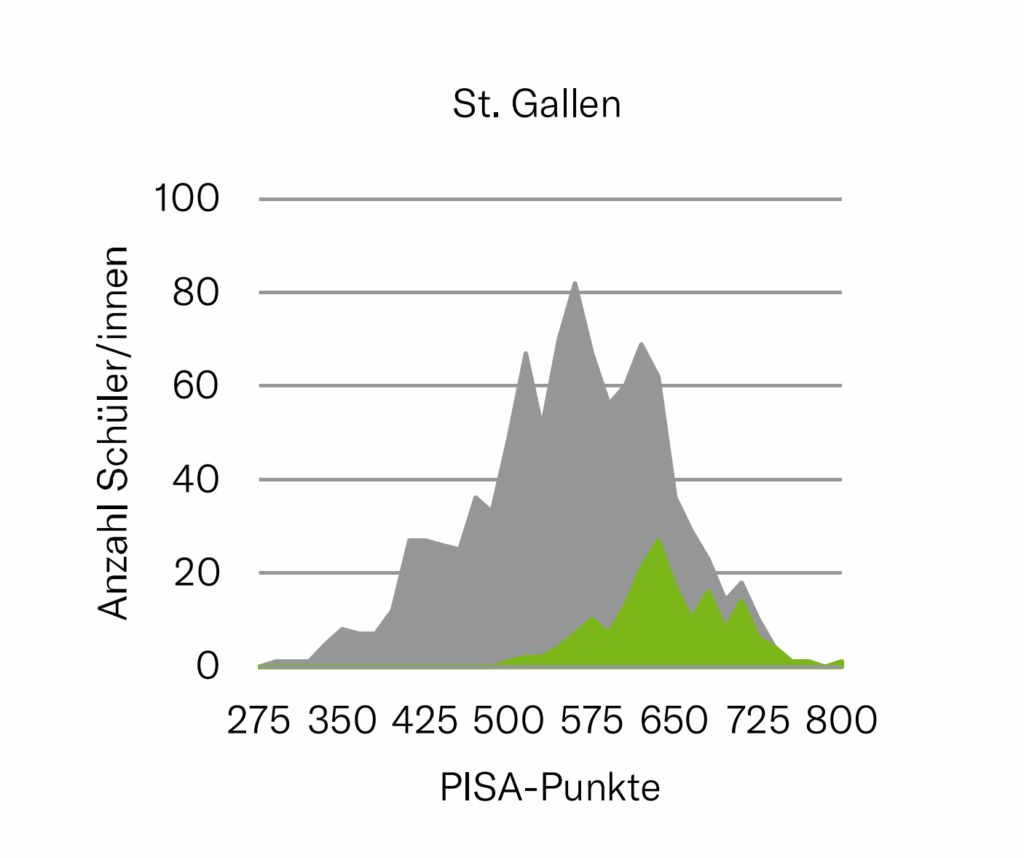

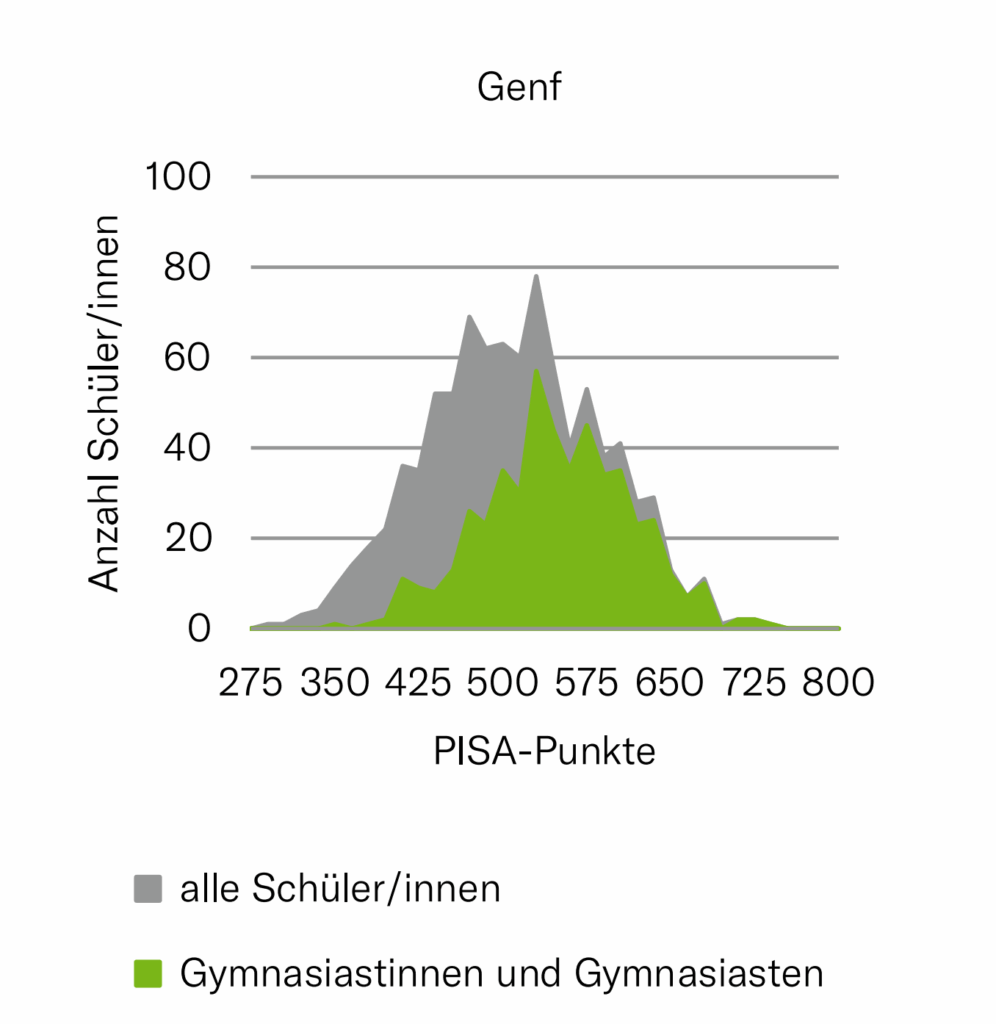

Besonders aufschlussreich ist der Vergleich zwischen den Kantonen St. Gallen und Genf. Beide Kantone zeigen deutlich unterschiedliche Verteilungsmuster der PISA-Punkte bei ihren Gymnasiasten:

St. Gallen: Die PISA-Punkteverteilung der Gymnasiasten ist relativ homogen und konzentriert sich auf höhere Leistungsniveaus. Dies spricht für selektivere Zulassungskriterien.

Genf: Die Verteilung ist breiter gestreut, mit einem signifikanten Anteil von Gymnasiasten im mittleren und unteren Leistungsbereich. Die Konsequenz: höhere Abbruchquoten.

Diese Verteilungsmuster verdeutlichen, dass nicht nur die Durchschnittsleistung, sondern auch die Homogenität der Eingangskompetenzen für den späteren Erfolg relevant ist.

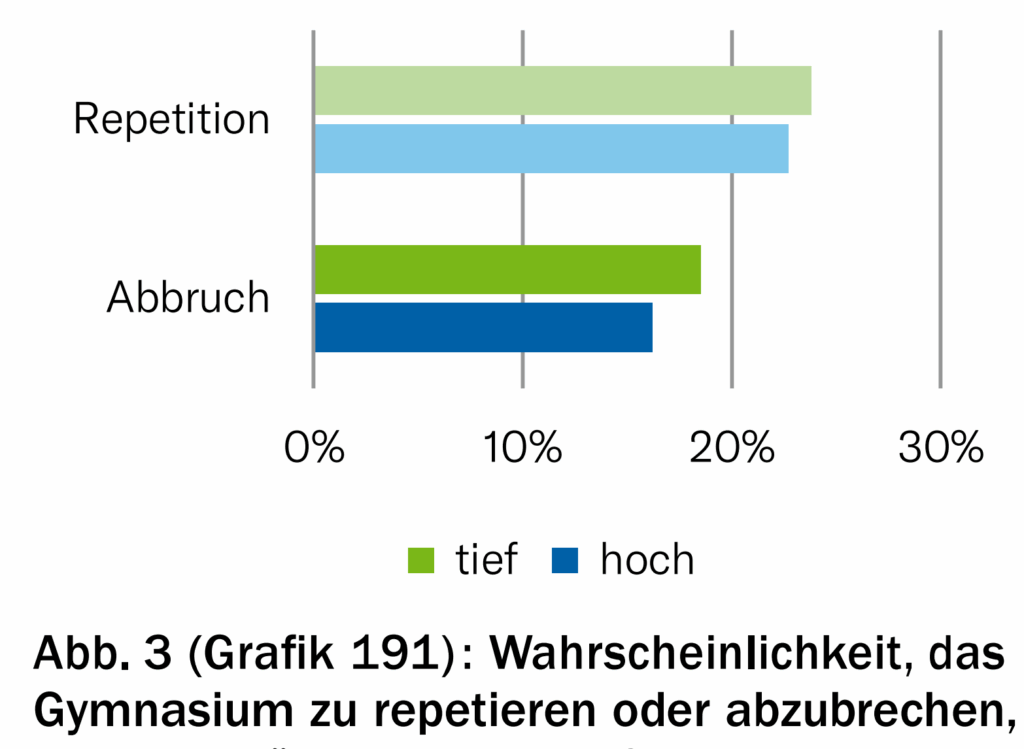

Repetition und Abbruch: Die harten Fakten

Der Bildungsbericht dokumentiert zwei zentrale Erfolgsindikatoren:

Repetitionsquote: Der Anteil der Schüler, die mindestens ein Jahr wiederholen müssen.

Abbruchquote: Der Anteil der Schüler, die das Gymnasium ohne Maturität verlassen.

In Kantonen mit höheren Übertrittsquoten und entsprechend tieferen durchschnittlichen Eingangskompetenzen liegt die Abbruchquote deutlich höher. Teilweise bricht bis zu ein Viertel der Schüler das Gymnasium vorzeitig ab.

Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung einer realistischen Einschätzung der Gymnasiumseignung und einer entsprechend gründlichen Vorbereitung.

Sozioökonomischer Status: Der versteckte Erfolgsfaktor

Neben den messbaren Kompetenzen spielt der sozioökonomische Hintergrund eine wichtige Rolle. Der Bildungsbericht zeigt deutlich:

Bei hohem sozioökonomischem Status:

- Niedrigere Abbruchquote

- Niedrigere Repetitionsquote

- Höhere Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium bei gleichen Leistungen zu wählen

Bei tiefem sozioökonomischem Status:

- Höhere Abbruchquote trotz vergleichbarer Eingangskompetenzen

- Höhere Repetitionsquote

- Geringere Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu wählen, selbst bei hohen Leistungen

Diese Befunde weisen auf strukturelle Ungleichheiten im Bildungssystem hin, die über reine Leistungsunterschiede hinausgehen.

Geschlechterunterschiede: Männer brechen häufiger ab

Ein weiterer signifikanter Befund betrifft geschlechtsspezifische Unterschiede. Männliche Gymnasiasten weisen höhere Abbruchquoten auf als ihre weiblichen Mitschülerinnen, selbst bei vergleichbaren Leistungen.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von unterschiedlichem Arbeitsverhalten über Motivationsstrukturen bis hin zu unterschiedlichen Bewältigungsstrategien bei schulischen Schwierigkeiten.

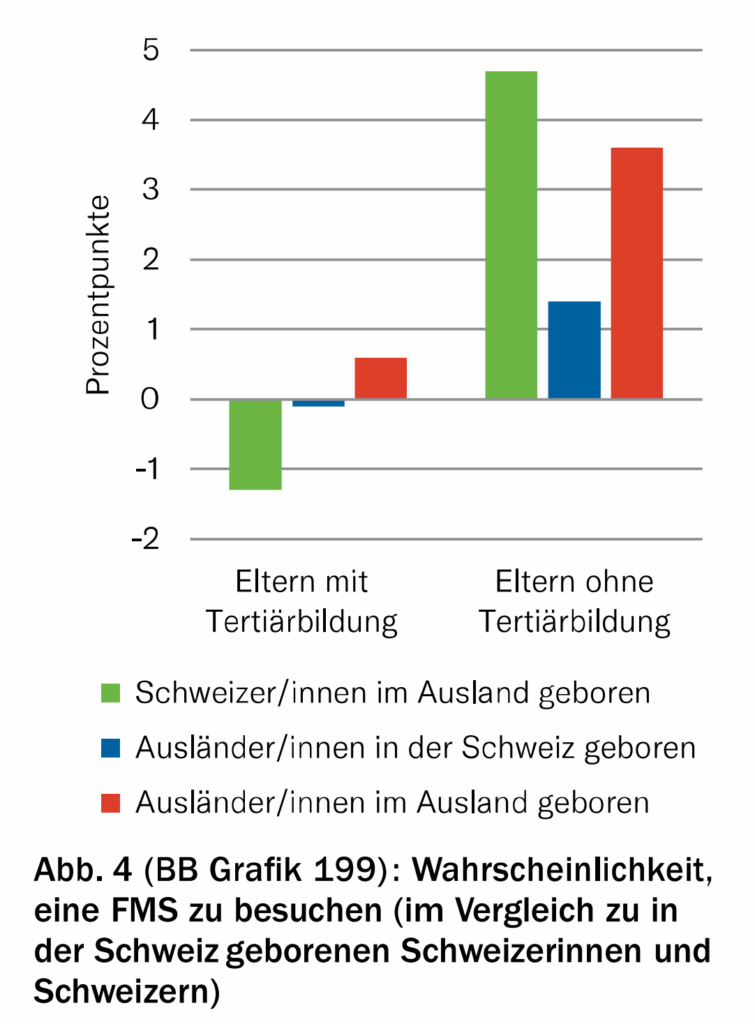

Bildungshintergrund der Eltern als Prädiktor

Die Wahrscheinlichkeit, ins Gymnasium einzutreten und dieses erfolgreich abzuschließen, korreliert stark mit dem Bildungshintergrund der Eltern. Kinder aus akademischen Haushalten haben deutlich höhere Übergangsquoten.

Der Bildungsbericht unterscheidet dabei zwischen:

Eltern mit Tertiärabschluss: Deutlich erhöhte Gymnasialquote der Kinder

Eltern ohne Tertiärabschluss: Signifikant niedrigere Gymnasialquote, selbst bei hohen Leistungen der Kinder

Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund. In der Schweiz geborene Ausländer haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Fachmittelschule zu besuchen, selbst wenn ihre Leistungen für das Gymnasium ausreichen würden.

Die Rolle der Fachmittelschule

Der Bildungsbericht zeigt, dass etwa 20 Prozent der Schüler nach der obligatorischen Schulzeit eine Fachmittelschule wählen. Diese erfüllt eine wichtige kompensatorische Funktion für Schüler, deren Leistungen knapp unter dem Gymnasium-Niveau liegen.

Interessanterweise zeigen sich auch hier kantonale Unterschiede. In Kantonen mit niedrigen Gymnasialquoten sind die Fachmittelschulquoten tendenziell höher, was auf eine klarere Differenzierung zwischen den Bildungswegen hindeutet.

Konsequenzen für die Gymiprüfung-Vorbereitung

Die Erkenntnisse des Bildungsberichts haben direkte Implikationen für die optimale Vorbereitung auf die Gymiprüfung:

Kompetenzaufbau als Priorität

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist ein solides Kompetenzniveau beim Eintritt. Dies bedeutet für die Vorbereitung: Nachhaltiger Kompetenzaufbau schlägt kurzfristiges Prüfungstraining.

Schüler sollten nicht nur knapp über die Eintrittsschwelle gebracht werden, sondern mit einem komfortablen Leistungspolster ins Gymnasium eintreten. Dies erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit erheblich.

Realistische Standortbestimmung

Eine ehrliche Einschätzung der aktuellen Kompetenzen ist entscheidend. Eltern sollten nicht nur auf Schulnoten schauen, sondern das tatsächliche Verständnisniveau ihrer Kinder kritisch hinterfragen.

Standardisierte Tests wie PISA bieten hier wertvollere Orientierungspunkte als Schulnoten, die je nach Schule und Klasse stark variieren können.

Früher Beginn der Vorbereitung

Angesichts der Bedeutung solider Grundkompetenzen sollte die Vorbereitung nicht erst wenige Monate vor der Prüfung beginnen. Ein mehrjähriger, kontinuierlicher Kompetenzaufbau ist erfolgversprechender als intensives Last-Minute-Lernen.

Entwicklung von Lernautonomie

Die hohen Abbruchquoten im Gymnasium unterstreichen die Bedeutung selbstständiger Lernfähigkeiten. Die Vorbereitung sollte daher nicht nur Inhalte vermitteln, sondern auch Lernstrategien und Selbstorganisation fördern.

GoGymi: Evidenzbasierte Vorbereitung für nachhaltigen Erfolg

Die Befunde des Bildungsberichts bestätigen den Ansatz, den GoGymi von Beginn an verfolgt hat:

Fokus auf echten Kompetenzaufbau

GoGymi setzt nicht auf oberflächliches Prüfungstraining, sondern auf systematischen, nachhaltigen Kompetenzaufbau. Die Lernmodule sind so konzipiert, dass sie echtes Verständnis fördern und nicht nur Auswendiglernen belohnen.

Förderung der Selbstständigkeit

Unser KI-Tutor ist explizit darauf ausgelegt, Lernautonomie zu entwickeln. Statt fertige Lösungen zu präsentieren, führt er durch Denkprozesse und befähigt Schüler, eigenständig Probleme zu lösen.

Kontinuierliche Standortbestimmung

Durch detaillierte Analytics können Eltern und Schüler jederzeit den tatsächlichen Kompetenzstand objektiv einschätzen. Dies ermöglicht eine realistische Planung und verhindert unrealistische Erwartungen.

Demokratisierung des Zugangs

Die im Bildungsbericht dokumentierten sozioökonomischen Ungleichheiten beim Gymnasiumszugang möchte GoGymi aktiv adressieren. Durch erschwingliche Preise und unser Stipendienprogramm ermöglichen wir auch Kindern aus bildungsfernen Schichten den Zugang zu qualitativ hochwertiger Lernunterstützung.

Handlungsempfehlungen für Eltern

Basierend auf den Erkenntnissen des Bildungsberichts ergeben sich folgende konkrete Empfehlungen:

1. Beginnen Sie früh

Starten Sie die systematische Vorbereitung mindestens 1-2 Jahre vor der Prüfung. Je früher der Kompetenzaufbau beginnt, desto nachhaltiger die Ergebnisse.

2. Setzen Sie auf Verständnis

Hinterfragen Sie kritisch, ob Ihr Kind Themen wirklich verstanden hat oder nur Lösungsmuster auswendig gelernt hat. Echtes Verständnis ist die Voraussetzung für Gymnasiumserfolg.

3. Fördern Sie Selbstständigkeit

Achten Sie darauf, dass Lernunterstützung die Entwicklung eigenständiger Lernfähigkeiten fördert und nicht Abhängigkeit erzeugt.

4. Seien Sie realistisch

Nutzen Sie objektive Leistungsindikatoren zur Standortbestimmung. Eine realistische Einschätzung ist besser als eine überzogene Erwartung, die später zu Frustration führt.

5. Denken Sie langfristig

Die Gymiprüfung ist nicht das Ziel, sondern der Start einer anspruchsvollen Bildungsphase. Bereiten Sie Ihr Kind so vor, dass es nicht nur die Prüfung besteht, sondern auch im Gymnasium erfolgreich sein kann.

Ausblick: Die Zukunft des Gymnasiums

Der Bildungsbericht 2023 wirft wichtige Fragen zur Zukunft des Gymnasiums auf. Die dokumentierten Abbruchquoten deuten darauf hin, dass die aktuellen Selektionsmechanismen nicht optimal funktionieren.

Mögliche Entwicklungen könnten umfassen:

Strengere Zulassungskriterien:

Um Abbruchquoten zu senken, könnten die Eintrittshürden erhöht werden.

Bessere Prognoseinstrumente:

Entwicklung von Verfahren, die den späteren Gymnasiumserfolg genauer vorhersagen können.

Frühere Differenzierung:

Stärkere Berücksichtigung von Lernverläufen statt punktueller Leistungsmessungen.

Gezielte Förderung:

Zusätzliche Unterstützung für Risikogruppen während der Gymnasialzeit.

Für Eltern bedeutet dies: Die Anforderungen für einen erfolgreichen Gymnasiumsbesuch werden eher steigen als sinken. Eine gründliche, nachhaltige Vorbereitung wird damit noch wichtiger.

Fazit: Evidenzbasierte Vorbereitung ist der Schlüssel

Der Bildungsbericht 2023 liefert klare empirische Evidenz: Der Erfolg im Gymnasium wird massgeblich durch das Kompetenzniveau beim Eintritt bestimmt. Sozioökonomische Faktoren spielen eine zusätzliche Rolle, können aber durch gezielte Förderung teilweise kompensiert werden.

Für Eltern im Kanton Zürich bedeutet dies: Investieren Sie in nachhaltigen Kompetenzaufbau statt in kurzfristiges Prüfungstraining. Wählen Sie Lernunterstützung, die echtes Verständnis fördert und Selbstständigkeit entwickelt.

GoGymi bietet genau diese evidenzbasierte, nachhaltige Vorbereitung. Unsere Plattform wurde entwickelt, um die im Bildungsbericht dokumentierten Erfolgsfaktoren systematisch zu adressieren und damit die Grundlage für langfristigen Bildungserfolg zu legen.

Investieren Sie in die Zukunft Ihres Kindes mit einer Vorbereitung, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und nachweislich funktioniert.

Quelle: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023. Aarau: SKBF-CSRE.

Antworten